ACT

ACTとは

ACTはアメリカ大学受験プロセスにおいてSAT Reasoning Testと同じように扱われている場合も多いですが(SAT Subject Testの代わりにはならない学校がほとんどです)、テスト内容はSATと根本的に違います。SATはCritical Reading, MathとWriting であるのに対して、ACTはEnglish, Mathematics, ReadingとScienceです。さらに、 ACTのWritingはあくまでもオプショナルで、誤答に関してもSATのような減点法ではなく加点制です。

また、ACTはやや理系向きだといえます。そもそもScienceという科目があり、Mathに関しても三角関数の応用などを扱うので数学嫌いにはお勧めできません。全体の配点のバランスを見てみても、SATは3分の2がCritical Readingと Writingであるのに対し、ACTは3分の2がMathematicsとScienceです。英語が得意なオールマイティーな人にはどちらでもよいかもしれませんが、SATのCritical Readingが苦手な人にとってACTにチャレンジしてみる価値は十分にあると思います。

ACTの難しいところは制限時間の短さです。問題の量に対して与えられている解答時間がかなり短いので、時間配分とテンポよく解き進めることがカギとなります。テクニックとしては、先述したとおり減点制ではないため、分からなかった問題へ最後に戻り勘に頼るということができます。「あーこれこの答えだと思うんだけどこっちかも…当てに行きたいけど間違えたら減点されるしうわああああ」っていう葛藤の必要がありません。分からない問題は飛ばしつつ一問にあまり時間をかけないことで時間内に一通り解き終わらせ、余った時間フル活用してRational Guessをするのが良いと思います。

体験談

私はSAT対策講座を学校の放課後に受けていたのですが、あまりにも高いCritical Readingの難易度と減点制であるところにストレスを感じ、思い切ってACTの勉強に移行しました。ただ私は国内の受験優先、かつ高3で文転した国立文系型だったので、あまりACTの勉強に時間はかけることはできませんでした。使った教材は、Princeton ReviewのCracking the ACTという本とKAPLANのACT Flash Review “ACT in a Box”というフラッシュカードみたいなものです。

科目別対策

Mathematics

数学は難しくても日本でいう数IIBレベルです。私はアメリカの高校生が愛用している関数電卓を持っておらず普通の電卓を使うのも面倒であったので、電卓なしで受験しました。ちなみに数学が得意な場合は電卓なしのほうがはやく解き終わると思います。対策としては過去問を解き、慣れない英語の数学用語を覚えました。日本の高校の数学がわかれば特に心配する必要はありません。

Reading

Readingは私が最も苦手なパートでした。それぞれの文章はそれほど長くないのですが、問題数がその割に多い点と一つの文章にそれほど時間をかけられないという点が非常に難しいです。

取り組み方としては、文章がテーマ別(Social Studies, Natural Sciences, Prose Fiction, Humanities)に並んでいるので、得意なテーマのものから取り組むといいです。私はProse Fictionが大の苦手だったので最後にまわし、得意なHumanitiesの文章から解くようにしました。Inference系の質問は考える時間がとられるので後にまわすという方法もよいと思います。また文章の読み進め方は、最初に簡単に問題に目を通し、文章は一文一文読むのではなく段落の最初と最後の文章を重点的に読みあとは流し読みする、あるいは文章を簡単に読みながら順番に問題を解いていくなど様々な方法があります。個人的には前者のほうが時間短縮になると感じたのでそちらの方法で取り組んでいました。これらの好みは人それぞれですが、量をこなせばこなすほどスピードもつき慣れるということは万人に共通するでしょう。

Science

Scienceといっても特に生物の知識も、物理の知識も、化学の知識も、地学の知識も必要ありません。ScienceはReadingの次に時間勝負だった印象が強いです。実験の説明を読み、実験の過程を読み、結果を読み、それに関する質問を答える、という形ですがすべてじっくり読んで答えるほどの暇はありません。簡単に実験内容を読んだらすぐに問題を見て、問題の答えを探しながら文章を読むのが良いと思います。

対策としては解いて解いて解きまくって慣れてスピードを上げるのが良いと思います。実験の説明の中にごくまれに聞いたことないような化学物質や反応の名前が出てくることがありますが、意味は分からなくても問題は解けるはずなのでそこで躓かないように気を付けてください。

Writing

Writingはオプショナルですが多くの大学は出願の際にWritingのスコアを要求してきますので、是非チャレンジしてみましょう。ACTのWritingの論題はSATと比べてもそこまでひねくれているものではないと思います。ACT Writingの採点方法はTOEFLや他の試験のそれと比べて何を重視しているのか分かりにくいと個人的には思っていますが、まずは何よりも、基本に忠実に文法ミスやスペリングミスなどを決してしないようにすることが大切でしょう。

私は二回このWriting試験を受けたのですが、一回目と二回目でEssayの構造を思いっきり変えたので参考までに書きます。一回目は学校の先生に教わった方法で、一段落目に導入と自分の意見、二段落目に自分の意見とは反対側の意見を述べ反駁、三段落目に自分の意見のサポート、四段落目に自分の意見のサポート二つ目、五段落目にConclusion。二回目は普通の5 Paragraph Essayの形をとり、反対側の意見にはあまり特別には触れませんでした。一回目のやり方はあまり慣れていなかったせいかしっくりこなかったこともあり、二回目のほうがはるかに点数は高かったです。しかし、このWritingもやはり万人に当てはまる正解というものはないので、自分の書きやすい方法で書くのが良いかと思います。

Essayのコツとしては、自分の意見をただ推し進めるのではなく、なぜそれがいかに他と比べてもよいのかなど特徴づけることが大切です。また、最後には必ず3~5分くらい見直しの時間をとっておくことをおすすめします。難しい単語を駆使し、難解な文法構造を組み込むのもよいですが、基本的なところで減点されたり問題に正確に答えてなかったりなどの見落としがないように気を付けてください。

SAT

SAT概要

※ 2016年よりSATの問題が変わります。以下の情報は2014年現在のものですのでご注意ください。

※ 詳しくは、https://www.collegeboard.org/delivering-opportunity/sat/redesign を見てください。

A. そもそもを知ろう!

SATとはScholastic Assessment Testの略で、College Boardが主催する試験のことを指します。SAT にはReasoning TestとSubject Testの二種類があり、ほとんどのアメリカ大学の入学選考がReasoning Testのスコアを要求するほか、多くの大学ではSubject Testのスコアを要求します。イメージとしては日本でいうセンター試験が一番近いでしょう。

SAT Reasoning TestはMath(数学), Critical Reading(読解), Writing(エッセイと文法)の三科目から構成されており、それぞれの科目は200点~800点までで点数が付けられます。点数はそれぞれの回の試験の受験者の出来に応じて平均が約500点となるように付けられます。見開きの用紙に直接書き込むWritingのEssayセクション以外、すべてマークシート形式で回答しますが、誤答は1/4ポイント減点される点がユニークといえるでしょう(Mathの数字を書き込む部分は間違っても減点されません)。なので、確率論的に1つの選択肢を消すことができたら勘でもいいので答えるべきでしょう。必ず一番初めに来るEssayセクションと点数調整のためのダミーセクション(Math, CR, Writingのどれか1つで何番目のセクションかは分からない)を含むと、全部で10セクションからなり、試験時間は約3時間45分です。休憩は最後の4セクションを除いた2セクション毎に5-10分間のみで、TOEFLと同じく長丁場の試験といえるでしょう。ブドウ糖などの栄養が簡単に補給できるものをもっていくことをおすすめします。

SAT Subject Testは科目ごとの生徒の学力を評価する試験です。受験できる科目はLiterature, US History, World History, Biology, Chemistry, Physics, Math (Level1, Level2), Chinese, French, German, Hebrew, Italian, Japanese, Korean, Latin, Spanishがあります。ただ、リスニングを含む外国語の試験は実施が年に一度だけであったりWorld Historyが例年6月と12月のみの実施であったりします。また、日本語を母語とする人がJapaneseをとることやMath1, 2で2科目とすることは評価されないことが多いなど各大学のポリシーを確認してみてください。200点~800点までで点数が付けられますが、Subject Testは平均が500点となるように調整されていません。

SAT は年何回でも受験でき、日本では2014年現在、1月・5月・6月・10月・11月・12月に実施されています。Subjectのみであれば一回の受験に際し三教科まで同時受験できるのですが、ReasoningとSubjectの同日受験はできません。

B. 受験の必要性を知ろう!

一部の大学は留学生にTOEFLのスコアしか要求しませんが、ほとんどの大学は留学生にもSAT Reasoning Testのスコアを提出するように要求するほか、中堅大学以上ではSAT Subject Testの受験を強く推奨あるいは要求する大学が多いです。これは大学によって違うので予め大学のウェブサイトで確認することが重要です。下にいくつかの例を付記しておきますが、例えばMITの場合はTOEFL+SAT Subject Testで出願可能です。また、大学によってはSubject Testの科目を指定することがあるのでこれについても注意する必要があります。

MIT

You have two options: 1) take the tests required for native English speakers (see above), or 2) you may take the TOEFL and two SAT Subject Tests, one in math (level 1 or 2) and one in science (physics, chemistry, or biology e/m).

Johns Hopkins

Freshman applicants are strongly encouraged to submit two SAT subject tests. Applicants interested in an engineering major are strongly encouraged to submit scores from the Mathematics Level 2 SAT subject test and at least one science SAT subject test.

C. 受験方法を知ろう!

SATはCollege Boardのサイト(http://sat.collegeboard.com/home)から申し込むことが出来ます。アカウントを作ったあとマイページからRegister Nowを選択し、指示に従って必要情報を提供するとオンラインで簡単に申し込めます。ただし、日本でSATを提供する会場は東京でもいくつかのインターしかないなど限られており、人気のある会場は早く埋まってしまうこともあります。また、最近では韓国での不正受験によるスコアキャンセルの影響で、隣国から日本に団体でSAT受験をしに来る人が増えました。なので、以前にも増して早めに申し込みをすることを強く勧めます。申し込みが遅くなってしまった為の朝4時出発や前泊、最悪の場合は受験できないなどといったケースも発生しうります。申し込み締め切り前は日本国内に空席があるかぎりwaitlistには申し込みできないのですが、締め切り後には追加料金を支払うことでwaitlistに登録でき、試験当日会場に行き空席があれば受験できるといったことも可能です。また、試験当日は英語で書かれた写真付きの身分証明書(パスポートなど)が必要となります。

D. 得点について知ろう!

いったいSATはどれだけ得点すればよいのか、というのはApplicantによって異なってきます。Extracurricularがすごく強い人はSATの点数が少し低くても合格しますし、Academicの強さを強調したい人にとってSATで高得点を取ることは自分の実力を証明する一つの手段です。とはいえ目安として合格者がどれくらいの得点なのかは知りたいところなので、2つの方法を紹介します。ただし、留学生の場合は英語が母国語ではないことをAdmissionも理解していますので出願する際にスコアレンジに入っていなくても過度に心配する必要はないです。

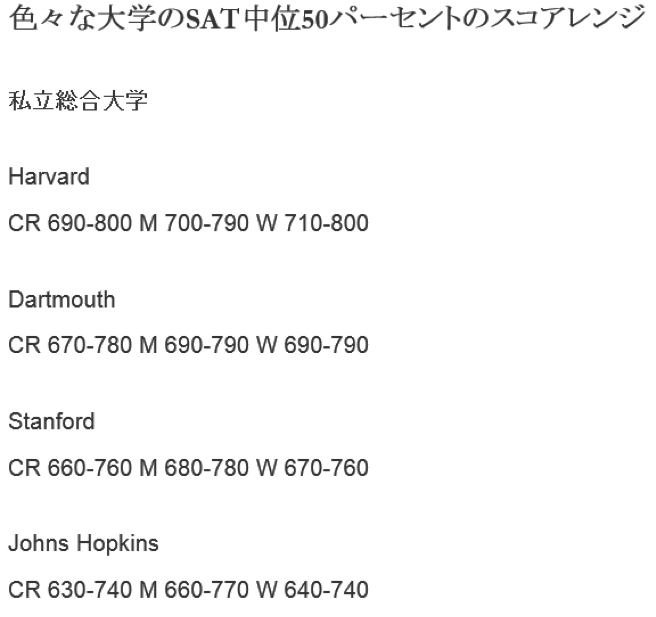

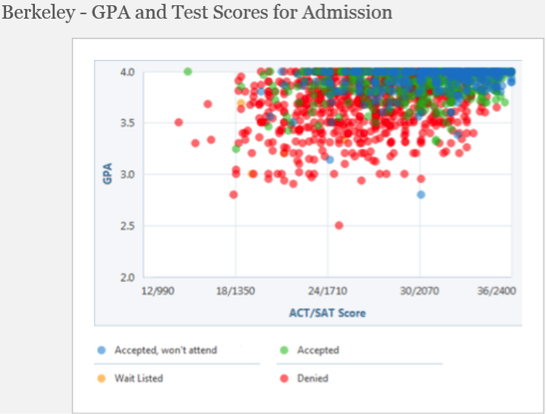

1つ目はCollege BoardのHPです。各大学を紹介するセクションがあるのですが、その中で各大学が公表している合格者の中盤50パーセントのスコアレンジが掲載されています。下にいくつかの例を付記しておきますが、自分でも是非調べてみてください。

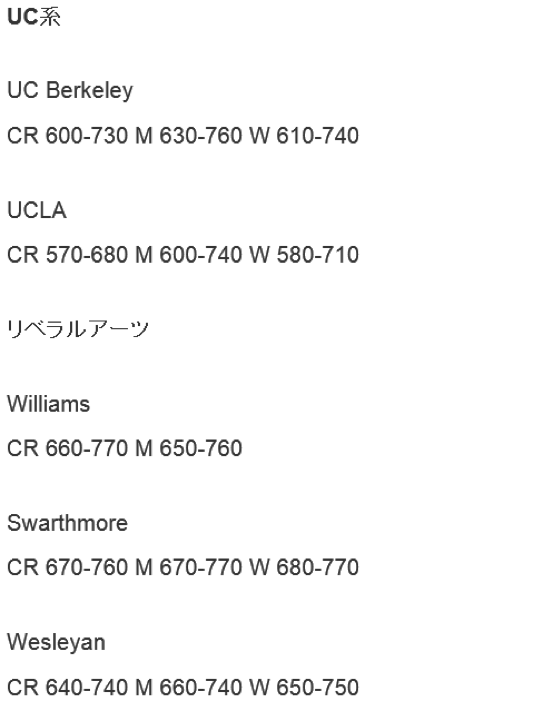

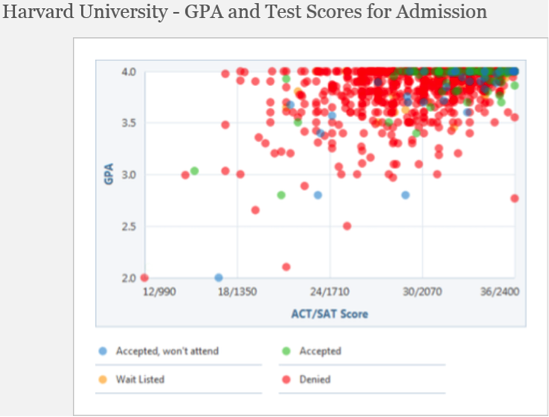

2つ目はAbout.com College Admission (http://collegeapps.about.com/)を利用することです。グーグル検索で“sat gpa 大学名”で検索すると、SATとGPAのスコアと大学合否の相関図が出てきます。これも同じく下にいくつかの例を付記しておきますが、自分でも調べてみてください。

以下http://collegeapps.about.com/より引用

E. スコア送付について知ろう!

SAT受験後は大学毎のdeadlineに間に合うようにスコアをCollege Boardから正式に送付してもらう必要があります。この際にスコアが大学に届くまで時間がかかることを考慮に入れる必要があります送付料に関しては、SAT申し込みの際に4校までスコアを無料で出来ますが、5校目以降は有料となります。特に1月にSATを受験する場合、①お金は二倍かかってしまうが、12月までのSATスコアを一旦送付したのちに1月の結果が出てからもう一度スコアレポートを頼む②12月の時点で申し込むことのできる、全てのSATスコアを1月の結果が出た後に自動で送付をする、という2つの選択肢があります。ただし、手続きのうえで手遅れとなってしまう場合があるので不安な場合は各大学に問い合わせてみるといいかもしれません。ちなみにCollege Boardは通常のスコア送付のほか、速達でスコアを届けるサービスも行っていますが、これはさらに追加料金がかかるので注意が必要です。

また、SATのスコアレポートには、何度でも受験できるというメリットを活かしたスコアチョイスというシステムを採用している大学もあります。Score Choiceとは何回か受験したSATの中で各科目における一番いい得点を含む回の結果のみを送付することで、自分の各セクションのベストスコアを大学に提出できるという仕組みです。しかし、すべてのスコアの提出を要求する大学もあるのでSATを受験する前に各大学のSATに関するポリシーを確認しておくことをお勧めします。

最後に、近年SAT writing essayの形式ばった採点方法に疑問の声も上がっており、SAT ReasoningのスコアはMathとCritical Readingのみを見るというポリシーを持っている大学もありますので、各自調べてみてください。

SAT Reasoning

A. Critical Reading

SATのCritical ReadingはTOEFLの英文とは難易度が段違いに上がっており、初めて見た時には面食らう人も多いと思います。ですが、諦めずに時間かけて取り組みさえすればスコアが上がっていくことはどの人も口を揃えるところです。ただ、その勉強法は英語レベルや好みによって変わってきます。そこで、このページでは、Critical Readingに必要と思われる力を語彙力・読解力の2つに分類し、僕達が取り組んできて有効だと思えた勉強法を紹介しようと思います。是非みなさんの好みに合わせこれらの情報を料理してください。

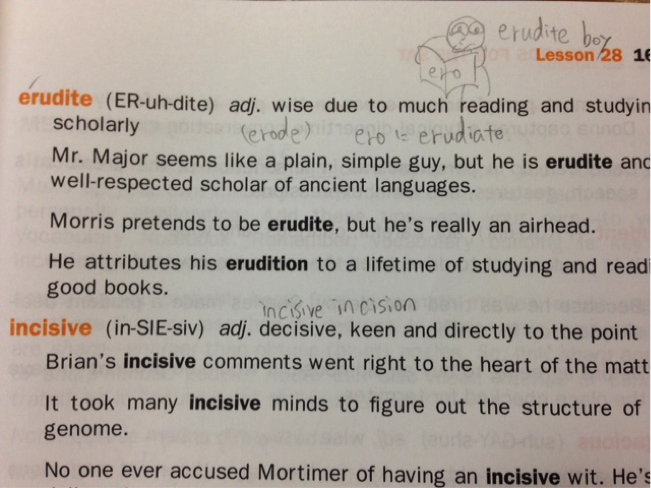

語彙力

A君

Hot Words→the Unofficial Sat Word Dictionary→Barron’s critical reading workbookの単語帳

最初の2つは、ゴロや思いついた絵を書きこむことでとにかく頭にひっかかりを作り、そのひっかかりもとに何百単語を1つの単位として短く何回も繰り返してくうちに覚えていきました。The Unofficial Sat Word Dictionaryは高3の3月から6月までで一周しその後も繰り返しましたが、試験前にチェックするには多かったのでBarron’s critical reading workbook付属の単語帳に移行しました。こちらは1000単語程度に選別されており、本番でもそこまでマニアックなものはSentence Completionでは問われていない気がしました。

B君

Hot words→(Vocabulary Cartoonsの1と2→)the Unofficial Sat Word Dictionary

Cartoonsもおすすめですが上記の二冊で完璧だと思います。Hot Wordsは本当に絶対に出てくるような単語が並んでおり、かつ意味別で例文もあるので覚えやすいです。unofficialは単語数が多いので気合いは必要ですがこれを覚えればもう怖いもの無しでしょう。 覚え方ですが、是非語呂合わせなどイメージと結びつける方法を使いましょうvocabulary cartoonにあるような方法を自分でやってみるのです。Sentence Completionは問題に慣れる為にBarron’s critical reading workbookに載っている大量の問題をこなしました。

Cさん

単語は早くからやった方が断然楽です。理想的には文学作品を多くよむこと。自然とついた単語力は何よりの力になります。また、洋書に近いものとして、Test of Time: A Novel Approach to the SAT and ACT (Harvest Original)のような速読単語帳もあります。私はそこまで読まなかったのでHot Words for the SAT, Hit Parade (Princeton Reviewの参考書に載っている), The Unofficial Dictionary for the SATなどをひたすら暗記しました。単語を覚える時にゴロ合わせなどが載っているmnemonics dictionary (http://mnemonicdictionary.com/)が便利でした。

Dさん

Critical readingはとにかくVOCAB! Unofficial dictionary全部やるべきです。全部完璧に覚えるのには二か月あればなんとかなると思います。

E君

初めて単語集を開いたときにはそこにあった単語を全部知らなかったのに愕然としましたが、とにかく単語を覚え続けました。

Vocabulary Cartoons: Cartoonと、同じ発音を使った例文で単語を覚えようという面白いアイデアの本。素晴らしきこじつけの数々に驚嘆しつつ、楽に勉強ができます。単語数が少ないのが難点。 Hot Words for the SAT: 単語数が少ないですが、タイトル通りHotな単語が載っているので、コスパは良いです。 The Unofficial Sat Word Dictionary: SATに出てきそうな単語が3000語載っています。長いです。反復するのにも時間がかかるので、コスパは良くないですけれど、時間があるなら良いかも知れません。

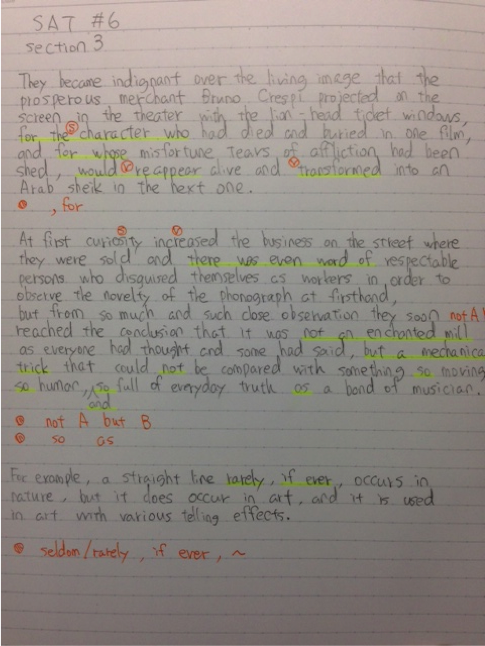

読解力

A君

TOEFLで既に苦しんでいた僕が初めてBlue Bookに取り組んだ時、そもそも問題文が読めず途方にくれた記憶があります。当時の語彙力の問題もあったと思うのですが、なんといっても文章のレベルがTOEFLとは段違いでした。ただ、そうとはいっても英語は英語なので頼りにすべきは文法だと思います。そこで、Timed Readingsのようなものも使い英文を読む早さをあげつつ、特に一段落まるまる一文になっているようなSATで理解できなかった文章をノートに写しとり、先生に質問しつつ丁寧に文構造を明らかにしていくという作業に15セット分ほど取り組みました。(Princeton ReviewやKaplanの問題文は読みやすいのでBlue Book, Online SAT, Barron’sのものがおすすめです。)すると、日本大学受験ではあまり出てこなかった長い挿入や同格に慣れていき、いつの間にかSATの文章を読むスピードも上がっていきました。文章の内容が把握さえできれば、日本の現代文に比べCritical Readingはわりと当たり前のことを設問にしているように感じました。

文章が読めるようになった後は“自分から読みに行く姿勢”、この一文、一段落の役割はこの文章の中で何だろう?ならば次にどんな内容が来るのだろうか?、と常に考えながら読むことをマスターするべきです。すると読み方に強弱をつけられるようになりさらに読む速度があがっていきます。母語である日本語の文章では(漢字という表意文字という特性もあり)そのようなことは考えずとも読むことはできますが、逆に言えば不慣れな外国語の文章であるからこそ体験できる貴重な著者視点の読み方ということです。Barron’s SATの文章の役割を意識した解説がこの点でとても役にたちました。

結果practice testでは最初400点台だったものが600前後まで上がっていき、決して十分なスコアとは言えませんが最終的には本番で580点を出すことが出来ました。文章が読めていないと感じる人は、どんどん解き進め無駄に過去問を消費してしまう前に、まずは解いた分をしっかりと消化していくことをおすすめします。海外大を目指す人、特に純ジャパのみなさん、諦めずに頑張ってください!SATに関して1つ確かな事があるとするならばそれは、頑張らなければ結果はついてきえないということです。

参考ノート

B君

Blue Bookを各SATの2,3週間前から解き始めました。基本的に単語がわかっていれば読めます。なので、当たり前ですが文章中のわからない単語は覚え、分からない構文は学校の先生に聞きました。また、間違えた問題はなぜ間違えたかを分かるまで調べ、正解の問題も他の選択肢がなぜ間違いかを確認することが大事です。

文章中で答えとなる部分にアンダーラインを引く。苦手なセクション(two long paragraphs)などを徹底的にやって時間配分や解き方を――問題読みながら解く、全部読んでから解く、two paraだったら片方だけ読んで解く――など色んな方法を試してみましょう。

Cさん

私は割と早い段階で海外受験をすることは決めていたので、高校1年なる直前の春休みからSAT1だけ対策を始めました。といっても、そのとき持っていた問題集をなんとなく一周するくらいだったのであまり現実味はわいてなかったです。でも、なんとなく問題形式になれるという意味では大事でした。SATはアメリカとかではあまり勉強しないものだという人もいるけど、対策できるものなので、早くからちゃんと勉強したほうがいいと思います。

Critical Readingはそれまでに読んでいた量が多ければ多いほど有利になります。私は高2の秋に学校でやってくれた模試で540,最終的に高3の12月のSATでは720までのびました。テキストはBarron’s 2400, Barron’s Critical Reading, Reading and Writing for the SAT (Princeton Review), The Official Guide for the SATを使いました。それぞれ間違ったところをできるまで何週もするとともに、わからないところはネイティブの先生などに説明してもらいました。Barron’s はたまにマニアックすぎるものもありますが、基本的には解説もしっかりしていていいです。特にBarron’s Critical Readingは集中的にreadingだけたくさんできてよかったです。Princeton Reviewはよく言われるようにBarron’s よりは簡単でしたが、Barron’s よりも説明が丁寧な印象を受けました。読み方としては2、3段落くらいのまとまりを読んでから問題を逐次解くのが私はやりやすかったです。Barron’s やPrinceton Reviewにもいろいろ読み方は載っているので自分に合うものを見つけるといいと思います。そして、単語を覚えると読むのが格段に楽になります。読むのが速くなるだけでなく、理解度もぐんとあがるので単語は早くから覚えることが本当におすすめです。

Dさん

自分にあった長文の読み方をみつけることが大切です。いくつか考えるべきポイントを列挙しておきます。質問最初にみるか/パラグラフ毎に質問答えるか/線の引き方/two passagesのやつの答え方etc

Eくん

SATを初めて受験したのは5月で、スコアはCritical Readingは510、です。最終的には680まで上がりました。帰国子女ではない僕にとって、SATはかなり厳しいテストで、初めてのSATは時間内で全部解けませんでした。そのため、僕は高校3年生の勉強時間をほとんどSATに捧げました。厳しい受験勉強がないと言われる海外受験で国内受験をするぐらいSATを勉強するはめになったのは何とも皮肉な事です。

さて、僕のSATの勉強方法はシンプルでCritical Readingは問題を解く、単語を暗記する、洋書を読むことをしました。特別な事はあまりしていません。一つ心がけた事は、問題を解くときに、選択肢を読む前に答えを予想する事です。これによって、ひっかけの選択肢にひっかかる事がなくなり、また選択肢を全部読む時間が省けます。

おすすめの本

The Official SAT Study Guide: 王道の本です。一番良いです。

Kaplan 12 Practice Tests for the SAT 2014: Practice test集です。意地悪な問題が多いので実際のSATとはかなり異なりますが、これを一通りこなすとSATが簡単に思えてきます。

11 Practice Tests for the SAT and PSAT, 2014 Edition (College Test Preparation): Kaplanと同じような感じです。

おまけ:SATのonline practiceもThe Official SAT Study Guideが終わって、本番に近い問題をしたいという人にはおすすめです。やや高いですが。

B. Writing

Essay

日本人が満点を取るのは難しいことだと思いますが、ただし高得点は以下のクライテリアを満たせば実現可能です。大きな文法的ミスをしない・トピックから外れないようにする・与えられた用紙を埋めるぐらい長く書く、の3つです。特にEssayを出来るだけ長く書くことは直接的には採点基準に含まれていませんが採点に良い影響を与える場合が多いです(MITの研究より)。

A君

SATの一ヶ月ほど前から20分で書き5分見直しという時間設定で、学校のネイティブの先生にエッセイを1日一本程度チェックしてもらっていました。よく使う・間違えやすい単語やフレーズを暗記し、また、書くときには2段落程書き終えた時に最終段落を先に書くことでエッセイを最後まで書ききれず採点されないのではないかという焦りをなくしました。

さらに特別な準備としては汎用性の高い具体例をいくつか用意しました。自分が多用していたのは日本の歴史です。自分が日本人と書くことで多少なりともノンネイティブが頑張っているという印象を与えられるはず、採点官は日本の歴史に詳しくないので自由に創作できる、現在採点官をしている方たちが青年だった頃アメリカで流行した雑誌に”Shogun”が取り上げられていたため江戸幕府の将軍の存在は多くの人が知っている、といった理由からです。

また、例えば祖母が戦後製糸工場で働いたという話から、プラスの方向の時は被服産業が日本経済を支えた話、マイナスの方向の時は環境汚染問題に話を続けるといった方法でさらに汎用性を高めました。そして最後に、As a Japanese student, I have to etch that deeply on my heart. と締めるのが好きでした。

B君

アイデアの出し方だけを訓練しました。プロンプトを100個くらい集め、それに対してなるべく同じ例を使いまわしつつ瞬間的に例が二つ思い浮かぶように訓練しました。また、それらの例に対して定型句をいくつか用意しておきました。

Cさん

エッセイは高校2年の夏休みに10日から14日くらい毎日書いて先輩に見てもらっていました。あとは、高3のSAT直前期に学校のネイティブの先生に見てもらいました。書くネタは予測できる範囲でなんとなく準備をしておくと気が楽だと思います。Sparknotes (http://www.sparknotes.com/)などでアメリカの高校生なら誰でも読むような文学(1984, To Kill a Mockingbird, Animal Farm, etc.) を知っておくのがおすすめです。本番では結局使えなかったものの、私はJane Eyreが割と練習のときに役に立ちました。あと、余談ですが、知り合いでたまたまSAT essayを昔採点していた人から聞いた話だと日本人はよくスティーブ・ジョブズについて書く人が多いそうです。採点官も人間なのであまりにも何度も同じような内容を読んでいたらそのうち飽きてしまいます。本当に関係してくるかは定かではありませんが、ちょっとは他の人と被らなさそうなないようも入れておくのはいいかもしれません。

Dさん

自分のテンプレートをつくることが大切です。あとは使える例を30個ほど考えとけばなんとかなるはずです。それらを使い25分内に終わる練習をしましょう。

Multiple Choice

A君

この問題はSAT受験者みながパターンを覚えろというはずです。まずは本番に一番近いBlue Bookの問題をひと通り解いた後、全てどの間違いなのか分類をし、その後10周程度解きなおしてみるといいと思います。

Bさん

一番点数がのばしやすいものの一つです。問題の引っかけパターンが結構決まっているのでBarron’sなどの参考書を参考にしながらThe Official Guide for the SATを解くことをおすすめします。使った参考書はBarron’s 2400, Barron’s Writing, Reading and Writing for the SAT (Princeton Review), The Official Guide for the SATです。Barron’s WritingはSAT直前の数日間に役に立ちそうな部分だけ集中してやっただけでしたが、問題の理解度も深まり、結構ためになりました。

C. Math

Aさん

私は理系でしたが、単語だけ覚えれば文系の人でも問題なくいけると思います。ただし、先輩には数学があまりにも嫌いで割と1からやったという人もいたので早めに問題は見ておくといいと思います。

D. SAT Reasoning 参考書レビュー

SAT Subject

A. 科目選択について知ろう!

前述したとおり、SAT Subject Testは16科目あり一回の試験につき3科目を受験できます。受験する科目を選ぶときにまず気をつけないといけないのは大学側がSubject Testで受験する科目を指定していないかということです。例えばCaltechのホームページではTesting RequirementsとしてSubject Testについては以下のように触れています。

Mathematics Level 2 and one of the following Subject Tests: Biology (Ecological), Biology (Molecular), Chemistry, or Physics

つまりCaltechに出願する際はMath Level2と理科1科目のスコアがないと出願者として考慮もされないということになります。Mathや外国語の扱いの問題もありますので、Subject Testの受験申し込みをする前は自分が出願しようと思っている大学のホームページでRequirementを確認することが非常に大事です。

また、前に述べたことの再掲になりますが、科目によっては毎回実施されないものもあるので要注意です。例えばWorld Historyは例年6月と12月しか実施されません。他にもリスニングがある外国語は11月にしか実施されないので注意が必要です。各試験日で実施される科目については事前にCollege Boardのホームページを確認するといいでしょう。

最後に、日本人はどの科目を選択すればよいのか気になる人が多いと思いますが、これに関しては文系、理系問わず理系科目を選択するべきです。まずMathに関してですが前述したとおり、いずれのレベルも中学生~高校一年生の範囲(楕円とかもでるやんけ)なので絶対選択するべきです。また理科についてですが、理系単語さえマスターすれば内容は日本のI分野にほぼ納まってしまうものなので受験生にとっては高得点が期待できます。理科の中でも物理は覚える単語量も少ないので選択するべきでしょう。

外国語を知っているのであればリスニングつきの外国語を選択することをお勧めします。問題は難しくありません。世界史は一見文系科目で日本人でも選べるのではないかと思ってしまいますが、試験範囲が日本の世界史で学ぶところと異なり人名や地名がすべて英語(もちろん中国人も)となっているため相当苦労させられます。また世界史は年2回しか実施されないので受験するのをお勧めしません。アメリカ史と文学ですが一般の日本人はまず受験しないでしょう。ただ、他の日本人の出願者と差をつけるためにあえてこの二科目を受験する作戦もありです。

B. 体験談を知ろう!

A君

Math2 1月、6月

SATを受けなければいけないと知り締切後申し込みであわてて1月を受験しましたが、800点はとれませんでした。もともと数学が、特に速い計算処理が求められるものが嫌いで、このとき使っていたBarron’sは一度計算ミスをするとそこから焦っていくという感じでした。また、Barron’sの問題と本試験は問題の傾向が結構違うなと思いました。6月はいろいろと追われておりphysicsの勉強で手一杯だったのでPrinceton Reviewを数セット解いただけなんですが、この時はすんなりと800とることができました。

Physics 6月11月

文系の僕の科目選択は、高1で化学・物理・地学、高2で物理・地学、高3で地学です。高2で海外大を受けようと思う以前はGPAをおろそかにしていたので、将来使わない物理は赤点をとったこともある程度でした。ただ、Subjectに地学はなく化学は物理よりも嫌いだったのでPhysicを受けることにしました。6月には物理が得意な友達と学校の先生に教わりつつ学校で使っていた問題集の基礎問題を全範囲一周し、Barron’sを解き受験しました。試験後僕は二度とSubjectでBarron’sを使わないことを誓いました…あれだけ苦労し解いたにもかかわらず本番では問題集には載っていないような問題ばかりでたのです。そこで11月には教科書部分が丁寧で試験で問われるポイントが書かれているPrinceton Reviewを愛用し再受験しました。

Bさん

Math2 6月

特に理系の人は問題なく行けると思います。双曲線、放物線、楕円の名前とか単語を覚えるだけであとは問題形式になれればそこまで難しくありません。参考書はBarron’s SAT math2を使いました。

Physics 6月、11月、1月

普通は問題なく行けるらしいです。。。私は6月の時点ではあまり勉強せず、11月は11月1日締め切りのアーリーアクションのデッドラインに追われ、11月2日にヘトヘトの状態で試験を受けました。6月の時点でちゃんと勉強してさっさと終わらせるべきだったなと思います。実際に1月に勉強してみると、間違えちゃ行けない基本の所だけちゃんとやっていれば700を下るということはないし、700後半もしくは800を目指せます。理想的には高2の1月、もしくは高3の6月に終わるといいと思います。参考書はBarron’s PhysicsとThe Princeton Review Physicsを使いました。Princeton Reviewの方がちゃんといろいろ網羅されていて問題数も多いです。Barron’s は点数の目安がそこまでしっかりしてないですが、難しめの問題にも対応しています。

C君

Math2

日本の高校で習う範囲がほとんどだから数学用語を英訳する程度で大丈夫です。幾つか知らないものはありますが、それほど大変でもないです(secθ, cscθ, cotθなど)。

Physics

数学と同じく日本の高校で習う範囲がほとんどなので物理用語を英訳するくらいです。ただ僕の学校の進度的にまだ熱力学と原子をやっていなかったため物理の先生に個人的に習いに行ってわかるようになり、ついでにその範囲は好きになりました。あと大事なのはNewtonの第一法則とかの法則の内容をしっかり理解しておくことです。Cracking the SAT Subject Testの教科書を使っていました。

Dさん

SAT subject testは早いうちから準備をするべきです。志望校が決まっていない状況であっても、subject testがいるところに受ける可能性があるならば、早めに受けて終わらせた方が楽だと思います。なので、高校の選択授業とかそれを考えた上で理系科目を取った方が有利ですよね、ということです。後悔はありませんが、私は失敗したなと思っています。

TOEFL iBT

A. テスト概要

そもそもを知ろう!

TOEFLとはTest of English as a Foreign Languageの略で、米国Educational Testing Service(ETS)による英語を母国語としない人々のための英語コミュニケーション能力テストのことを指します。TOEFLにはpaper-based test(PBT)、computer-based test(CBT)、Internet-based test(iBT)の3種類がありますが、一部の学校にて内部生向けに実施されているPBTを除き、2014年現在日本で受験できるのはiBTのみです。

TOEFL iBTは配られた紙へのノートテイキングは自由で、Reading→Listening→10分休憩→Speaking→Writingの順で進みます。Speakingが20分程度なのを除き、残りの3セクションはそれぞれおよそ1時間程度であり、計4~4.5時間と長丁場の試験です。その題材は多岐に渡りますが、事前知識による有利不利を避けるため、若干文系ものが多くなっています。また、ReadingとListeningセクションにはダミー問題というものが含まれており、このことは後で詳しく説明します。

何をするのか知ろう!

Reading

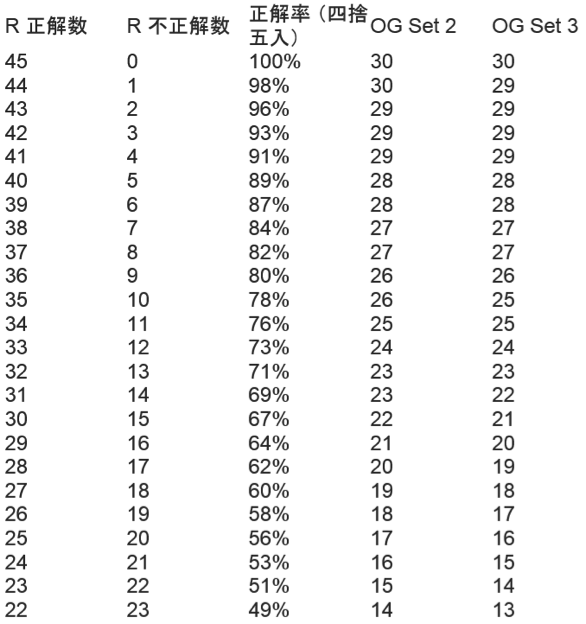

TOEFL iBTのReadingは前行のCBTよりも長文化した1パッセージ約800単語であり、これに12~4題の選択問題(最後は要約問題で2~ポイント)がついたものを、60~80分で3~4セット解くことになります。これらのうち後述するダミー問題を除いた計45ポイントがスコアである30点満点に変換されます。語彙のレベルも日本大学受験と比べ3000語程度あがっており、最初は時間内に終わらせることは難しいかもしれませんが、最終的には一本15分以内には終わらせたいところです。

このReadingセクションは世界的には一番平均点の低い難しいと言われるものですが、精読教育を受けてきた日本人のプライドにかけて高得点を狙いましょう。また、付記した点数目安表の通りReadingセクションでの1ポイントダウンは約0.5点の減点となっており、この点からも高得点を狙い安いといえるでしょう。

点数目安表(細部はテスト難易度によって変動、http://www.etestprep.com/blog/?p=7878より引用)OG=Official Guideの過去問セット2・3より

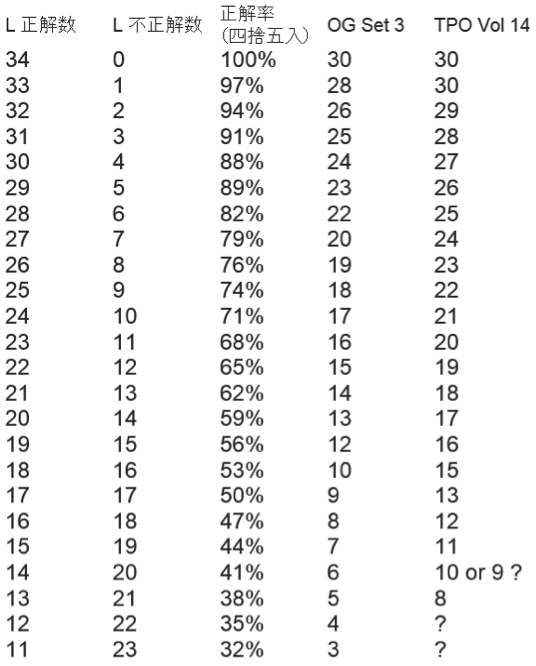

Listening

3分程度のconversationが一本、4~5分程度のlecture二本が1セットとなり、これを2~3セット解くこととなります。Conversationには問題が5つlectureには6つつき、三本それぞれ流れた後に与えられる回答時間は1セット合計10分までとなっています。ダミー問題を除いて合計した34ポイントがスコアとなる30点満点に変換されます。

前行のCBTに比べ音がクリアになり易化したと言われていますが、聞くことができるのは一回のみ・問題文を先読み出来ないなど依然として日本大学受験のリスニングと比べると難しいと言えるでしょう。また、付記した点数目安表からも分かるように、Readingよりも一問あたりの比重が大きくなっており、ここもListeningを難しくさせている要因でしょう。

点数目安表(細部はテスト難易度により変動、http://www.etestprep.com/blog/?p=7895より引用)OG=Official Guideの過去問セット2、TPO=Toefl Practice Online 過去問セットvol.4より

Speaking

Speakingは机に向かわずとも勉強できるということで世界的には平均点が高かったりするのですが、日本人は恐らく最も苦戦するであろうセクションです。Dailyなものとacademicな問題が交互に6題出され、一定の準備時間の後、マイクに向かって喋り録音します。最初の二題は出された質問に15秒の準備で45秒以内に回答します。次の二題はまず短いパッセージを読み次にリスニングを聞き、それらを踏まえて30秒・60秒です。最後の二題はリスニングのみを聞き、20秒・60秒です。このことから分かるように、後述するWritingもそうですが、Speakingとはいいつつも基本となるListeningは重要となってきます。

これら各回答がばらばらの採点官によって0.5刻みの4ポイント満点で採点されます。そしてこの合計ポイントが30点満点に変換されるのですが、後述するWritingとともにSpeakingにはリスコアという採点を再度お願いするというシステムがあるため、各回答が何点もらえたのかを見極める必要が出てきます。人の手に寄る印象採点なので点数は上下しやすいのですが、付記する点数目安表の通りリスコアによるスコア変動も大きいので、自分のベストスコアだったはずが…という結果に陥ることもありうるということです。海外経験の無い純ジャパだと、3ポイント平均の23点付近に収束すると言われています。また、Web TOEFLの葛山先生がいろいろな方の体験談を踏まえ詳しく書いてくださっているので、参考にリスコアするかどうか考えてみるといいでしょう。(http://www.etestprep.com/blog/?cat=41)

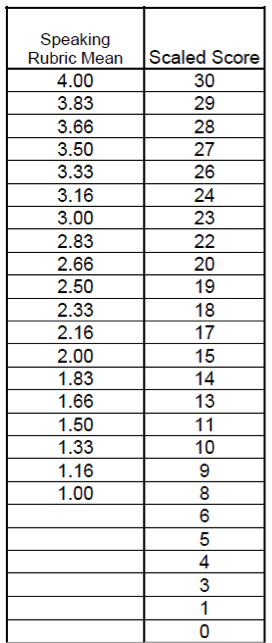

点数目安表(ETSが公式に出しているものより引用)

Writing

Writingはintegrated task・independent taskの2つによって構成されています。前者はパッセージを読み2分程度のリスニングを聞きそれらを要約する、後者は出題にその場で回答するというもので、制限時間は20分・30分となっています。スコアは一人の審査官と、E-raterというソフトがそれぞれ5ポイント満点で採点し、その平均がこのセクションの30点に変換されます。(二人の採点の差が1ポイント以上開いた場合は第三の人が出てきます。)特にE-raterは二度使用しているものを除いた単語数が多いほど点数が高い傾向にあるので、それぞれ250~300語・400語程度を目安に書きましょう。あとは英語エッセイの基本的形式を抑えれば、このセクションは比較的容易に高得点が狙えるはずです。

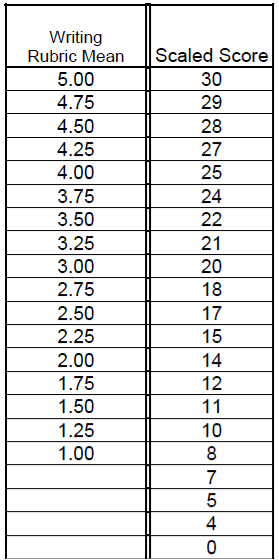

点数目安表(ETSが公式に出しているものより引用)

受験方法を知ろう!

TOEFLはETSのHP(http://www.ets.org/toefl)にて申し込みをすることとなります。初めての英語のサイトに戸惑うかもしれませんが、慣れていきましょう。言語選択で日本語も選べますが、後々SATや大学のHPなど英語版しかないページを見なければいけないことになります。 まず“MY TOEFL iBT ACCOUNT”を作成し、ログインしたページより申し込むことができます。日本で受験した場合、受験料は225米ドルです。試験は年30~40回土日に実施されており何度でも受験することが可能ですが、新ポリシー導入により、連続受験の場合は12日間以上あけなければいけないことになりました。人気の会場はすぐに満員になってしまい、また地方会場は実施回数が多くないので早めに申込むべきです(1~2ヶ月前)。デスクトップorラップトップ、しきりの有無など、そして後述するダミーセクションの話も踏まえ口コミをチェックし会場を決めましょう。試験当日はパスポート、あるいはパスポートに代わる身分証明書の持参が必要です(詳しくはETSのサイトを参照してください)。 結果は10日程度後に、MY TOEFL iBT ACCOUNTからチェックできるようになり、その後自宅へ紙媒体のスコアレポートが郵送されてきます。 No. 9-4 Tipsを知ろう!

無料模試

TOEFL講座を開催している多くの塾が無料のTOEFL模試、もしくはオンライン模試を開催しています。ここで例に取るAGOS Japanのものは試験内容は各回で同一なので一度しか受験できませんが、本番前のいい腕試しになるでしょう。自分や友達含め、この模試直後の本試験では5~10点高いスコアが出ています。(https://www.agos.co.jp/onlineservices/modules/agendax/?op=view&id=2561)

ダミー問題

これまで何度も触れてきたダミーセクションの存在ですが、存在自体はETSも公認しているもので、またそれと同時にスコアアップの鍵をにぎるものでもあります。スコア調整の為、ReadingとListeningセクションのどちらか1つに採点されないダミー問題と呼ばれるものが、Readingなら1パッセージListeningなら3本セットが1つ含まれているとETSは説明しています。毎回同じ問題(ダミー問題)を出し、そこの出来具合を基準に過去の本試験と比較しスコア調整をするということです。どの問題がダミーなのかはもちろん分からないのですが、各セクションの最後の問題である確率がとても高いと言われているのです。さらに2014年現在、このダミー問題は2~3種類の中から同じものが繰り返し出題されているため、事前に把握しておけば簡単に回答できるとともに、これがダミー問題だという確信をもてるかと思います。 これらのことを利用し、試験会場に少し遅れ気味、もしくは宣誓書を提出するタイミングを上手く狙うことで(宣誓書を出した段階で試験会場に案内されます)、他の受験者がSpeakingをやっているときに自分がListeningを、さらに運が良ければセクション最後と言われているダミー問題を解いているという状況を作り出すことができます。そうすればヘッドホンを外したりせずとも、おのずと周りの回答が聞こえてくると思います。そこで、Speakingの第1・2問の問題を予測し回答をノートに作成しておくのです。この作成した回答の朗読、さらに後半の問題のなんとなくの把握により日本人のネックと言われているSpeakingのスコアは上昇するはずです。

Listeningダミー問題セット① IDをなくした生徒・ニューロンについて・ワーズワースについて

Listeningダミー問題セット② Bird migration・ラフレシアについて・ラグタイムミュージック

テンプレート

TOEFLはSpeaking・Writingにおいて似たような傾向の問題が出題されるため、また、英語の論理構造の特性上、ある程度の回答の型を作り回答時間や文字数を増やすことが可能です。それらがテンプレートと呼ばれるものなのですが、やはりETS側がテンプレートを多く使った回答にスコアを低めに与えているような印象を受けます。また、2013年をまたいで受験された先輩も最近採点基準が厳しくなったような気がすると言われていました。なので、高得点を狙う場合はなるべくテンプレートの使用量を減らしたほうがいいと言えるでしょう。

僕がwritingのintegratedで使用していたものを付記しますが、検索すればたくさん出てきますので、自分の好みに合わせて改良・制作してみてください。

The primary position that is taken in the reading passage is that On the other hand, in the lecture, the professor argues that

First, Key Sentence Indeed, the passage says that However, in the lecture, it is argued that This is in contradiction to what is indicated in the reading passage.

Second, KS In the reading passage, it is also mentioned that Yet, the professor takes the position that This is an important point that was not considered by the author of the reading passage.

Third, KS The author of the article continues his or her discussion like this; In comparison, the speaker claims that This is yet another example of how the lecture and the reading passage contradict one another.

In conclusion, the main arguments put forth by the professor make the claims of the author more doubtful.

Say/ argue/ mention/ claim/ state/ take the position/

中国問題

留学用の試験対策が進んでいる中国では、過去問からの問題サイクルの予測、TOEFLの過去問やTOEFL Practice Onlineが売買されていたりネットにアップロードされていたりします。情報の真偽の程は定かではありませんが、試しにhttp://www.baidu.com/で“自分の受験日 TOEFL”を検索してみるといいと思います。見たことのある問題が出てくるはずです。中国語でTOEFLは托福、RLSWはそれぞれ阅读、听力、口语、写作というので、これらとweb翻訳を駆使して一度調べてみる価値はあると思います。購入に関しては、日本国内からは書虫(http://www.frelax.com/sc/)や中国版Amazonでできるみたいです。

受験後について知ろう!

海外大学出願のさい、英語力の証明としてTOEFLスコアの提出を求められることが多いです。MY TOEFL iBT ACCOUNTのScore Reportで大学名が検索できるので、そこからスコアを各大学に送付することができます。必ずこの正式なスコアレポートを送らないといけないので注意してください。

出願の際に求められる最低スコア(minimum requirement)や、大学によっては一定の条件で免除や各セクション毎の最低スコアが決められていたりします。アイビーリーグやそれに順ずる大学ではTOEFL iBT 100を求めてくることが多いでしょう。また、出願の際にスコアがminimum requirementに足りない場合は、1月2月に再受験してそのスコアを追加して大学に送付することもでき、特に大学院受験ではこの方法や、もしくは最低点を切っていても合格したケースを多く聞きます。以下にいくつかの大学の例を示しておくので参考にしてください。

Harvard

Although you are not required to take the Test of English as a Foreign Language (TOEFL) or other proficiency exams, you may submit your scores if you have done so.

Brown

English language proficiency must be achieved before you are admitted. Brown does not offer courses in English as a Second Language for its undergraduates and does not accept on a provisional basis students who are deficient in English. We highly recommend that international applicants or students whose first language is not English should take the Test of English as a Foreign Language (TOEFL) and arrange for Brown to receive the official results. A TOEFL score of 100 or above on the internet-based exam. If your score on the SAT Critical Reading test is above a 650, it is not necessary to take the TOEFL.

Johns Hopkins

The preferred sub-scores for the Internet-based TOEFL (iBT) are 26 (Reading), 26 (Listening), 22 (Writing), and 25 (Speaking) A score of 670 or higher on the Critical Reading section of the SAT Reasoning Test waives the TOEFL requirement for all students.

George Washington

The minimum required score is 80 on the Internet-based TOEFL or 550 on the paper-based TOEFL. The TOEFL requirement is waived only for applicants who score 550 or higher on the Critical Reading section of the SAT. Based on the results of your TOEFL or SAT examinations, you may be required to take English for Academic Purposes course upon arriving at GW.

B. 英語力別テスト対策

TOEFL 40点台から

自分は中学で英語をほとんど勉強していなかったので、高1の一年間平岡塾に通い文法を一周するところから始めました。文法がTOEFLやSATで直接テストされることはありませんが、文法が分からなければ問題文を読むことすらもかなわなくなりますので、必ず文法を完璧にしましょう。高2になり海外大に行きたいと思い、夏にほぼ対策せずに受けたTOEFLは40強でした。そのときはもう少し取れると思っていたので心折れそうになりましたが、40点台からでもなんとかなります。今思えばTOEFL専門塾に行った方が効率よくスコアアップできたような気がするのですが、当時の僕はお金的な問題と海外大受験するのだからという意地で塾にはいきませんでした。TOEFLのみを集中的に勉強したのは主に高2の冬でその後80点台へあがり、高3の8月SWが大幅に下ったせいで80点台に停滞しましたが、11月に再び勉強をし100ということでTOEFL受験を終えました。以下には書きませんでしたが、ETSから出されている唯一の公式過去問であるTOEFL Official Guideは絶対に使いましょう。

Reading

単語は全セクションの基礎となるのでまずここから取り組みましょう。大学受験用の2000語程度に加え3000語が必要だと思います。単語帳としては、TOEFLテスト英単語3800 4訂版 (TOEFL(R)大戦略)が定番と言われていますが、僕が使用した必ず覚えられるTOEFLテスト英単語3400も笑えるいいゴロをふんだんに使用していてとても覚えやすいです。このTOEFL単語の中級といわれるところは基本となるようなものばかりですが、だからこそ何かから派生しているわけではなく、SAT単語含めた中で一番覚えるのが大変でした。

単語を覚えつつTOEFLレベルの長文読解の練習に取り組みましょう。僕はまずTOEFL TEST対策iBTリーディングに取り組みました。Amazonのレビューの通り大半の問題は旧CBT形式なのですが、問題量がとても多いので一冊に集中して長文に慣れるにはちょうどいいかと思います。この段階でスコアは23程度で、その後SATのCritical Readingの勉強に移行し、直前期はTOEFL Practice Onlineの問題をやっていました。

TOEFL Readingの設問は全体の文意を問うような問題は最後の要約問題しかなく、むしろ日本大学受験的な鍵となる一文が正確に理解できているかが問われているように思います。また、設問は全て文章の流れと同じ順番に並べられているので、解きながら読み進めていくことをおすすめします。単語問題は辞書的意味を問われていることがほとんどなので、それを数秒で片付けることで1パッセージを15分以内におさえるようにしました。本番では3本のうち1本が分かりにくいパッセージであることが多かったのですが、時間が余っていたために落ち着いて取り組むことができたように思います。

Listening

最初TOEFL TEST対策iBTリスニングに取り組んだのですが、自分の実力・本試験両方と比べあまりにも難しすぎたので、Mastering Skills for the TOEFL iBT Second Edition Listening Bookへ移行しました。これは御茶ノ水ゼミナールでも使用している本で、本試験よりも少し速いがクリアな音の問題がとにかく多量に載っています。苦手であった講義形式を中心に二周程度解くうちに自然と自分なりのノートテイキングはできるようになりました。個人的には一本の会話や講義の中に問題提起→解決の流れが何回かあり、それぞれの流れにつき概要を問う設問が1つ、さらに全体通してのdetailを聞く設問が1つというイメージでした。なので、その問題提起が何で、どうなったのかだけをメモするようにしました。この本のCDを消化した後はReadingと同じくTOEFL Practice Onlineに取り組みました。

また、音は聞こえるのになぜか英文の意味が頭に残らないというのは僕もよくありましたが、それは余分なところまで記憶しようとしているあまりキャパオーバーしているのだと思います。一文の中では主語動詞などの大事な部分と形式主語などの意味のない部分、文章の中でもメインとなる主張と設問では問われないような細かすぎる描写などです。これを聞き分ける為には、常に各一文が全体の中で果たす役割を考えることです。さらに、何か新しい用語が導入されたら定義を行う文がくるでしょうし、何か主張をしたら次にサポート・例証などをする文など、一見当たり前のようですがこれを常に予測しながら聞くことができるようになると主体的に強弱をつけることができるようになります。このことは、ひいては次の段階であるSAT Reading、英語の文章読むときにもきっと役立ってくるはずです。

最後に時間に余裕のある人は青い英語耳をやるといいと思います。発音できない音は聞き取れないとよく聞きますが、これは本当のことだと思います。聞き取っているつもりになっているだけなのです。また、Speakingセクションでも発音は採点対象になりますし、これから海外大学での生活を目指すにあたりそれなりの発音ができないことはデメリットでしかありません。

Speaking

このセクションに関してはTOEFL TEST対策iBTスピーキングが最高の参考書だと多くのTOEFL受験生が口をそろえることだと思います。15点前後はテンプレートを大量に使い制限時間なんとしても話し続ければ取れますが、20点以上を目指すとなると結局のところ問題数をこなして慣れるほかにありません。解きながらよく使うフレーズや具体例をストックしていくと、いつのまにか1分間テンプレート無しで話せるようになっています。また、英文を毎日書くことも有効だと思います。とにかく英語をoutputすることでいつのまにかフレーズの暗記がすすみ慣れていくのです。

僕の場合は学校のネイティブの先生のところに毎お昼休み通い30分程度世間話やTOEFL形式の練習をしていたのですが(放課後にSkype通話も何回かしていただきました)、一ヶ月程度で効果は現れてきました。また、Rarejob (http://www.rarejob.com/)やDMMのオンライン英会話なんていうのも安くて良いと聞きます。

Writing

Integrated taskはAGOSの無料TOEFL writing講習で習えるノートテイキングをするべきです。ReadingとListeningは主張に対してそれぞれ3点ポイントを挙げるので、上記したテンプレートを使いながらそれぞれきちんと書けば大丈夫です。Listeningが聞けていることをアピールするためにR:Lの文量を3:7くらいにすると良いと聞きます。ただ最近は、RとLの内容が完全な対立ではなく一部反論などのタイプが出題されたりしているので、テンプレートの結論部分を上手く変えることで対応してください。Independent taskは大丈夫です。Intro, body, conclusionを守り、タイピングと英文を書くことに慣れさえすれば400字はいきますしスコアも出ます。

参考ノートテイキング

TOEFL 50点台から

海外経験のなかった私は高校1年の夏に Cushing academyで初めてのTOEFLのクラスを受けました。サマーキャンプの結構ゆるやかな雰囲気の中、ETSの本を使いtipsなどを学びTOEFLのスコアが 50点台から70点台に上がりました。本格的に勉強を始めたのは高2の夏からで、韓国の the Princeton reviewの夏期講習に参加しました。毎日150語の単語を覚えてテストと授業は8:30から17:00。 宿題はRLSWそれぞれが出されたりし、その19日間で全部で3000語ぐらいを一気につめました。その結果、高2の冬には98点にアップしました。

高2の秋から9ヶ月間の留学をはさみ、高3の秋にTOEFL再受験をしました。準備としてはTOEFLテスト英単語3800のレベル3、4を覚え、トフルゼミナールのCDとスクリプトを見て1週間ほど勉強。スピーキングはインターネットでテンプレートを直前に見て覚えてテストのときに使用しました。

TOEFL 70点台から

僕は2~8歳の間Americaに住んでいたのですがそれからは大して英語勉強しておらず、初めてのTOEFLは高校三年の4月で73点でした。帰国生ではないため特別英語が出来るわけでもなく、安定して点数が取れませんでした。なので、自分に合う問題のセットが出るのを願ってたくさん受けていました。問題との相性やスピーキングとライティングでの採点者との相性が関係しているのでTOEFLは運も関係あると思います。また、テストセンターの当たり外れや、パソコン操作への慣れも関係しています。

TOEFL seminarで各Sectionの授業を受けることで問題に慣れつつテクニックを習うとともに、complete idiots guide to the TOEFLというテキストを買い問題を解きました。

テキスト参考画像

Reading

日本語でも英語でも本読むのが嫌いというのもあり、このSectionが一番苦手でした。なので、塾でReadingのクラスをとり嫌でも練習するようにし少しずつ点がのびました。そのなかでも理系問題3問出たときは最高得点が出たのですが、基本文系の出題が多いのでなかなか良い点が出ませんでした。

Listening

これは塾である程度パターンになれることで十分な点数を出すことが出来ました。海外のドラマ(ホームコメディなど)を見て理解することがおすすめの練習方法です。

Speaking

普段英語で話す機会がないため塾でSpeakingのクラスに入ってパターンと英語で話す練習をしました。特に自分の意見が大事になる最初の二題はライティングのindependent taskで練習しました。

Writing

普段あまり英語で文章を書くことがなかったので、塾で練習をし添削されて返ってきたものを直し、再度見てもらうなどすることで練習しました。Integrated taskはReadingとListeningの文章の比較と要約なので良いメモをとる練習をしました。紙を半分に分け、Readingで出てくる3つの理由を分かりやすく左側に書き、右側にListeningで出てくる反対意見を書きライティングでまとめました。Independent taskは、自分の意見が大事なのですぐに自分の意見が出てくるよう、哲学的な発想で書けるように練習していました。

TOEFL 90点台から

僕は、海外経験もなく海外受験を決心する高校三年生の4月までは、海外受験にむけて英語を勉強していたわけではないのですが、英語は話せるようにしておこうと思い、日常会話はほとんど問題なく(流暢ではないですが)こなせる程度には勉強していました。そのときはTOEFLや英検などのテストは受けてなかったので、実際に数値化してどの程度だったのかは分かりません。

TOEFLを受験したのは高3の7月が最初で、全く準備をせずに受けたので、speakingの要領が分からず98点でした。細かく言うと、readingが29、listeningが27、speakingが18、writingが24でした。その後も何回か受けたのですが、speakingの対策しかしませんでした。まず、僕は物事を最小限にまとめて言う上に、早く話しがちなので、できるだけまとめないでおける事はまとめずに、かなりゆっくり話すように心がけました。30秒間ゆっくりでも詰まらずに話し続けると印象は良いはずです。次に、問題のパターンが決まっているのである程度答えの形を覚えておき、それを問題に当てはめる練習をしました。あとは問題を解いていました。

おすすめの本

Official Guide to the TOEFL Test With CD-ROM, 4th Edition (Official Guide to the Toefl Ibt): 3回分の本番と同じ形式のテストができ、最後の仕上げにちょうどいいです。 Speakingの練習に関しては、TOEFLのSpeakingの本を買って、そこにある問題を解けば良いと思います。(そこに書いているテクニックなどは、役に立たない事が多いので、問題だけ解く事をおすすめします。)

TOEFL 100点台から

私はアメリカで生まれて3歳までカリフォルニアに住んでいました。4、5歳で夏休みの2ヶ月ずつを利用してアメリカで知人の家にお世話になってホームステイをしていましたが後は普通に日本の幼稚園、区立の小学校、私立の中高一貫でした。英語を学ばせる努力を親がしてくれたおかげで中1で英検1級という感じです。

中3の10月に初めてTOEFLを受け、スコアは100。しかし、高3の受験のときには既に2年という期限が切れていたのと、110以上はあったほうがいいと聞いていたので高3の7月で再受験をしました。中3の時と比較するとやはりSATの勉強のおかげもあってか飛躍的に伸びていました。TOEFLのエッセイは中学の間にエッセイ練習として書いてみたりもしていました。スピーキングは箇条書きのメモだけでスピーチをする練習をするといいと思います。ディベートでは常にこの練習をしていたのでそれが役に立ったなと思います。

アメリカ

イギリス

オーストラリア

カナダ

C A R A V A N

海外留学生との未来設計

| 留学キャラバン隊 |

| メンバー自己紹介 |

S U M M E R C A M P

留学に向けての夏期集中講座

キャンプの概要 |

プログラム |

メンバー |

FAQ |

How to Apply |